Showing posts from category: Geschichte

Kritik an Voltaire

Kritik an Voltaire

Audio

Friedenspreisträger Boualem Sansal hatte sich jemanden wie Voltaire gewünscht, weil dieser sich getraut habe, Werte wie Religion und Fanatismus anzugreifen. Herr M. kritisierte daraufhin: Die Juden waren für Voltaire „das abscheulichste Volk der Erde”, „dem verabscheuungswürdigsten Aberglauben und dem unüberwindlichsten Hass gegenüber allen Völkern” ergeben. Nach Voltaire standen die Schwarzen den Affen näher als der weißen Menschenrasse. Er hielt es für erwiesen, dass Kopulationen zwischen schwarzen Frauen und Affenmännchen stattfanden. Echte Demokratie konnte sich Voltaire nicht vorstellen. Vom Volk sagte er: „Es wird immer dumm und barbarisch sein; es sind Ochsen, die ein Joch, einen Stachel und Heu brauchen.”

Meine Antwort: Ich glaube, dass Herr M. ganz im Geiste Voltaires schreibt, wenn er Voltaire kritisiert. Auch Voltaire hat sich die Freiheit / Frechheit genommen, alles und jeden zu kritisieren, vor allem diejenigen, die sich für unfehlbar und außerhalb jeder Kritik hielten. Nichts und niemand ist unfehlbar – auch nicht Voltaire. Das hat er uns gelehrt! Das bleibt sein Vermächtnis! Da müssen wir weitermachen! – Gut so Herr M.!

Es gab wohl keinen Philosophen, der nicht mal Blödsinn geschrieben hätte. Sie waren, wie wir, alle Kinder ihrer Zeit und wurden vom Denken ihrer Zeit geprägt. Im Falle Voltaires also vom Rassismus und Antisemitismus, vom monarchischen Denken der Zeit, die das arme Bauerntum verachtete. Die Bauern konnten nicht fähig sein für die Demokratie, weil man dazu mündige Bürger braucht. Wie könnte man ein mündiges Volk haben, wenn Staat und Kirche es bewusst in Unmündigkeit hält?

Die Kritik an der hebräischen Bibel halte ich für durchaus berechtigt. Dieses Buch ist nicht geeignet, Frieden für alle Menschen zu schaffen. Es strotzt von Brutalität und kündet vom Auserwähltheitswahn der Juden, die es geschrieben haben.

Kinder ihrer Zeit Leserbrief im Tagblatt Tübingen am 7.7.2020

Herr S., ich würde Ihnen dringend empfehlen, meine Leserbriefe nicht mehr zu lesen. Jedenfalls war das meine letzte Antwort auf ihr Gesulze.

Es gibt praktisch keinen Philosophen, der nicht mal Blödsinn geschrieben hat. Sie waren alle Kinder ihrer Zeit, die in Europa jahrhundertelang totalitär katholisch und biblisch geprägt war. Die Bibel galt als das unveränderliche Wort Gottes, an dem man sich zu orientieren hatte, freiwillig oder mit Gewalt, trotz aller Widersprüche.

So wurde auch der Rassismus biblisch begründet. Noah soll drei Söhne gehabt haben: Ham, Sem und Japheth. Das sollen die Väter der drei Rassen gewesen sein, der Schwarzen, der Semiten und der Weißen. Weil Noah Ham verflucht hat, wurden die Schwarzen zu Sklaven und Untermenschen erklärt. 1 Mos. 9:25

Wenn Kant, Rousseau oder Plato Blödsinn geschrieben haben, dann wissen wir, dass der von Menschen stammte, die fehlbar waren und die man kritisieren darf, wenn man aber glaubt, dass die Bibel oder auch der Koran unfehlbar seien, dann ist Kritik nicht mehr möglich und die Katastrophe nimmt ihren ungebremsten Lauf. Die Geschichte spricht da eine klare Sprache.

Jeder, der Kritik verbietet – wie sie – hemmt den Fortschritt des Denkens. Die Kritik an unheilvollem Denken ist aber sehr wichtig, um zukünftiges Leid zu verhindern. Das tu ich ausführlich in meinen Büchern und auf meiner Homepage. Da mir nur 15 Leserbriefe im Jahr erlaubt sind, muss ich Prioritäten setzen …und die müssen sie gefälligst mir überlassen.

Untertanen verkauft

Leserbrief im Tagblatt am 29.10.2014

Untertanen verkauft

Audio

Eine Antwort auf den Leserbrief von R.B., der die Anrede von Michael Herzog von Württemberg als “Königliche Hoheit” verteidigte.

1. Eine falsche Bezeichnung ist irreführend und schadet deswegen sehr wohl! Wir haben hier eine freiheitliche Demokratie und keinen königlichen Landesherren! Wenn einer der König ist, dann ich! (Das war Spaß)

2. Wenn eine Familie durch ihre Machtposition jahrhundertelang Güter und Privilegien sammeln konnte, die sie heute zum großen Teil immer noch besitzt, dann hat sie auch Verpflichtungen gegenüber diesem Staat.

3. Wenn 1649 die Schulpflicht in Württemberg eingeführt wurde, war das reichlich spät. In Rom konnten 1500 Jahre zuvor 90% der Bevölkerung lesen und schreiben, in Württemberg konnten um 1649 90% der Bevölkerung weder lesen noch schreiben. Klosterschulen waren dazu da, um eine Elite heranzubilden, die die Herrschaft von Adel und Geistlichkeit absichern und das Volk in Unmündigkeit halten sollte, nicht etwa um mündige Staatsbürger zu erziehen. Das waren Kaderschulen und Konfessionsschulen. Fragen sie Hölderlin oder Schiller! Die politischen, religiösen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Württemberg waren so drückend, dass Hunderttausende ausgewandert sind, z.B. nach Osteuropa: Russland, Ungarn, Rumänien, Polen, Siebenbürgen, Donausschwaben oder nach Nordamerika und Kanada.

4. Noch zwei Beispiele für die „landesväterliche Fürsorge“ der württembergischen Herzöge / Könige: Als das Volk im 18. Jh. unter unerträglicher Steuerlast ächzte, unterhielt Herzog Carl Eugen, nach dem heute noch die Eberhard – Karls Universität in Tübingen benannt ist, in Stuttgart einen verschwenderisch prächtigen Hof. Um ihn zu finanzieren verkaufte er seine „Landeskinder“ als Soldaten ins Ausland, z.B. an die britische Armee in Amerika. König Friedrich I. vergnügte sich 1812 in dem Augenblick mit Mord- und Lustjagden im Schönbuch, als 15000 seiner Soldaten, die er Napoleon ausgeliefert hatte, elend in Russland verreckten.

Tübinger Vertrag

Leserbrief im Tagblatt: Zum Tübinger Vertrag 2012-10-25

Mit Geschmäckle

Audio

Mit dem Tübinger Vertrag hat die Tübinger Oberschicht, „die Ehrbarkeit“, Herzog Ulrich Rechte abgehandelt. Sie musste dafür den Herzog bei der Niederschlagung eines Bauernaufstandes unterstützen. Wenn man das traurige Schicksal der Bauern mit einbezieht, war das aus heutiger Sicht nicht nur ein „ehrenhafter“ Vertrag. Den Bauern wurde ein Widerstandsrecht gegen die Willkürherrschaft des Herzogs ausdrücklich versagt. Bei einer Ausstellung müsste zumindest die hoffnungslose Lage der Bauern, die seit Jahrhunderten von Adel und Geistlichkeit ausgebeutet und nun von den Tübinger Honoratioren verkauft und verraten wurden, gebührenden Raum einnehmen. Es sollte besser mit kritischen Fragen als mit euphorischem Jubel erinnert werden. Wieso konnten Herrscher überhaupt unbeschränkte und unkontrollierte Macht gewinnen? Wieso konnten sie ihre Legitimität von „Gottes Gnaden“ herleiten und über ein rechtloses und unmündiges Volk herrschen? Wie sind diese ungerechten und ungerechtfertigten Herrschafts- und Wirtschaftsstrukturen entstanden? Der Tübinger Vertrag ist eine Magna Charta mit Gschmäckle, aber eine Ausstellung könnte durchaus aufklärend wirken.

Leserbrief im Tagblatt am 12.03.2014

Zum Tübinger Vertrag! Am 7. März begannen die Feierlichkeiten zu 500 Jahre Tübinger Vertrag.

Unglückliche Idee

Die Wurzel allen Übels war die Überheblichkeit eines Herzogs, der glaubte, ein von Gott gegebenes Recht auf seine Willkürherrschaft zu haben. Woher kam das? Bei den Alemannen wurde der König noch von gleichrangigen Männern gewählt. Er war nicht allmächtig, er konnte nicht absolut herrschen, er konnte sogar wieder abgewählt werden. Er musste sich durch seine Tüchtigkeit und seine Erfolge zum Wohl des Volkes bewähren.

Nach dem Sieg des Christentums im Frankenreich, insbesondere nach dem Pippin d. J. mit Hilfe des Papstes die Merowingerdynastie entmachtet hatte, kam im Abendland die Idee eines „Königtums von Gottes Gnaden“ auf. Damit wurde das Volk auf die Stufe eines unmündigen und rechtlosen Kindes heruntergedrückt, das nur noch die Willkürherrschaft angeblich von Gott eingesetzter Idioten und Despoten zu erdulden hatte. Widerstand, war Widerstand gegen Gott. Tatsächlich wurde der Papst, der sich gerne als Stellvertreter Gottes auf Erden sah, und seine Kirche zum Königs-, bzw. Kaisermacher.

Die Idee, dass alle „Obrigkeit“, wir würden heute sagen: „Staatsgewalt“, von Gott und nicht etwa vom Volk ausgeht, findet man im Christentum zuerst bei Paulus: Röm. 13:1 … „es ist keine Obrigkeit ohne von Gott“. Vermutlich haben ihn dazu die Gottkönige Ägyptens, Babylons und Assyriens inspiriert. Unabhängig davon gab es diese Idee auch in anderen Kulturen z.B. in China, in Japan und bei den Inkas.

Letztlich war es eine verhängnisvolle und unglückliche Idee, wie uns die Geschichte lehrt, weil sie dem Herrscher alles gab und dem Volk alles nahm!

Siehe Könige von Gottes Gnaden

Cäsar war nie Kaiser

Leserbrief 2011-06-03

Ihr Hinweis auf die Kinderuni:

Warum Kaiser Caesar den Kalender veränderte.

Caesar war nie Kaiser!

Das sollte nicht so in den Köpfen der Kinder gespeichert werden.

Von seinem Namen „Caesar“ leitet sich der Titel „Kaiser“, übrigens auch der „Zar“ nur ab, vermutlich, weil er über besonders große Macht verfügte und weil seine Nachfolger sich als „Kaiser“ etablierten.

Er trug den Titel „Imperator“ (Feldherr), vom Senat erhielt er den Titel: Dictator perpetuus („Diktator auf Lebenszeit“) und herrschte für kurze Zeit uneingeschränkt über das Römische Reich. Da Diktatoren, damals wie heute, als unangenehm empfunden wurden, wurde er von Senatoren ermordet.

Als erster Kaiser gilt im Allgemeinen sein Rächer und Adoptivsohn Oktavian. Er nahm nach Caesar‘s Ermordung dessen Namen an. Wir kennen ihn heute als „Kaiser“ Augustus.

_________________________________

Cäsar gilt als der klassische Machtmensch und Diktator. Von Anfang an strebte er nach der Alleinherrschaft im Römerreich, das damals noch eine Adelsrepublik war. Mit Freigebigkeit und Spielen brachte er das Volk auf seine Seite. Er wollte dem Volk auch weismachen, dass er von Aenäs, dem mythischen Gründer Roms und damit von der Göttin Venus abstamme. Damit wollte er seine Herrschaft, wie viele Herrscher vor und nach ihm, göttlich legitimieren. Das Volk ist immer gerne bereit, einem Führer zu folgen, der ihnen Größe und die Lösung aller Probleme verspricht. Mit Siegen in Gallien verschaffte er sich die militärische Macht, um schließlich seine Gegner: Cicero, Pompeius, Brutus, Cato…besiegen zu können. Da freidenkende Männer nicht unter einem Diktator leben wollen, müssen sie entweder aus seinem Herrschaftsbereich fliehen oder ihn töten. So geschah es, dass Cäsar schließlich von einer verschworenen Schaar Senatoren bei einer Ratsversammlung ermordet wurde. Sein Neffe Okatvian, der spätere Kaiser Augustus, wurde zum Rächer und verfolgte die Mörder Cäsars.

Was ist der Vorteil der Demokratie gegenüber einer Diktatur? Verhinderung einer Willkürherrschaft. Nicht die Interessen eines Enzelnen, sondern die Interessen des Volkes sollen die Regierung leiten. Gewaltenteilung kontrolliert die Regierung. Die Rechte der Menschen sollen durch Rechtstaatlichkeit geschützt werden. Die Regierung soll durch Wahlen, und nicht durch Bürgerkriege, wechseln können.

Das war das Christliche Abendland

Das war das Christliche Abendland

Audio

In einem Tagblattartikel preist Bischof Z. die Errungenschaften der Kirche hinsichtlich der Menschenrechte.

Meine Antwort in einem nicht veröffentlichten Leserbrief

In dem Interview mit Bischof Z. entsteht der völlig falsche Eindruck, als ob die katholische Kirche schon immer für Glaubensfreiheit, Demokratie und Menschenrechte eingetreten wäre. Dem muss ich hier entschieden widersprechen. Dies sind Errungenschaften der Aufklärung, die meist gegen den heftigen Widerstand der Kirche im 17.-19. Jahrhundert erkämpft wurden. Sobald das Christentum im 4. Jahrhundert Staatsreligion im römischen Reich geworden war, wurden alle abweichenden Bekenntnisse unter der gemeinsamen Herrschaft größenwahnsinniger Päpste und Könige /Kaiser „von Gottes Gnaden“ verfolgt und brutal vernichtet…Ketzer, Heiden, Juden, Freidenker. Das christliche Abendland versank unter der längsten totalitären Herrschaft in der Weltgeschichte in eine tausendjährige geistige Finsternis, in der das Diesseits verachtet wurde, zur Ehre Gottes, zum Wohl der Kirche und zur Entmündigung des Volkes. Während zu römischer Zeit noch mindestens 60% der Bevölkerung lesen und schreiben konnten, wurden nun die allgemeinbildenden Schulen, vor allem auch die antiken Philosophenschulen, geschlossen. 90% der Bevölkerung wurde zu Analphabeten, zu Leibeigenen, zu Hörigen. Mit einem Wesen, das für niemanden erkennbar ist, wurden Herrschaft, Privilegien, Verfolgung und Kriege gerechtfertigt. Natürlich wurden von diesen Leibeigenen auch glänzende Bauten zur Machtdemonstration der Kirche errichtet. Die Bäder und Wasserleitungen der Römer allerdings verfielen für 1500 Jahre. Vernunft, Wissenschaft und Forschung wurden verachtet, stattdessen herrschten Dogmen, Unwissenheit, Furcht und Aberglauben. Die „unfehlbare“ Bibel lehrte die Sündhaftigkeit des Menschen; die Minderwertigkeit der Frau; die Diskriminierung unehelicher Kinder; die Todeswürdigkeit von Homosexuellen; die Rechtfertigung der Sklaverei; die Abgehobenheit des Menschen von der übrigen Natur und damit auch den schrecklichen Umgang mit dieser Natur; die Todesstrafe und die Prügelpädagogik; den totalen und grausamen Krieg ohne Regeln… Das war das christliche Abendland, das zum Glück für 99% der Bevölkerung zu Ende geht.

1864 verurteilte Pius IX. im Syllabus Errorum = Buch der Irrungen, einige fortschrittliche Ideen, die für uns heute selbstverständlich sind: z.B. Demokratie, Menschenrechte, die freie Wahl der Religion. Der Index der verbotenen Bücher wurde erst 1965 eingestellt. Im Antimodernisteneid von 1910 wurden Lehrende der Kirche auf die Dogmen der Kirche eingeschworen.

Siehe: Die Menschenrechte und ihre Feinde

Schöne Aussicht unter dem Galgen runter ins Tal

Schöne Aussicht unter dem Galgen runter ins Tal

Gäubote Herrenberg

2004_09_08

Von Birgit Spies

Ammerbuch-Reusten – Fertig gestellt und der Öffentlichkeit präsentiert wurde jetzt die zweite Station des Reustener Geschichtspfads: eine massive, hölzerne Bank rund um die ( “neue”) Betteleiche und eine Schau-Tafel, die mit ihrer Beschriftung und einer Fotografie an die alte Betteleiche erinnert.

Die neue Betteleiche am Eingang zum Reustener Hardtwald ist nun auch schon etwa 70 Jahre alt. Sie steht in unmittelbarer Nähe zum großen Stumpf der ursprünglichen Betteleiche, die in den 70er Jahren von einem Sturm gefällt wurde. Jetzt wurde der Platz zwischen diesen beiden Bäumen gestaltet und mit Ansprachen und einem Umtrunk der Gemeinde und der Öffentlichkeit zur Nutzung übergeben.

Für die Bank dankte Ortsvorsteherin Christel Halm dem Reustener “Rentner-Team”, das das wieder einmal bewerkstelligt hatte, nachdem es schon bei der Sanierung des Backhauses mit Hand angelegt hatte. Ortschaftsrat Willi Schill hatte die Anregung gegeben: “Machet doch wieder eine Bank um die Eiche.” Alfred Dessecker, Alois Holzner und Egon Koch folgten ihr, gemeinsam fertigten sie die sechseckige, massive Holzbank, die nun die “neue” Betteleiche schmückt und zum Verweilen einlädt. Halm: “Mit diesen Kerle kann man den Flecken umtreiben.”

Aber auch Halm selbst erhielt Dank und zwar von Jürgen Parchem vom Reustener Geschichtsverein, der ihr Blumen überreichte und deutlich machte, wie wichtig es war, dass Halm die Gruppe unterstützte und auch das Archiv geöffnet hatte. Einst hatte Halms Schwiegervater Hans Halm dieses Archiv ordnen lassen, was “schon ein bissle Geld gekostet habe”, heute sei man dankbar dafür.

Denn gefunden hat man darin in der Ortschronik des Lehrers Paul Gros von 1932 eine Fotografie der alten Betteleiche und ein Gedicht, das die Aussicht preist, die man von ihrem Platz aus genießen kann, über “die Wiesen im Ammertal” bis hin zur Wurmlinger Kapelle und zum Albbrand. Und schließlich fand man auch einen alten Bericht des “Gäubote” von 1905. Dieser zeigt, dass der Platz an der Reustener Betteleiche einst auch ein Treff- und Sammelpunkt des “fahrenden Volks” der Zigeuner war.

Alles das ist auf der Schau-Tafel zu sehen und wurde von Roland Fakler erläutert, der zudem, bevor abschließend Freibier an das auf den aufgestellten Bierzeltbänken sitzende Publikum ausgeschenkt wurde, vier mögliche Bedeutungen der Benennung “Betteleiche” vorstellte.

“Wer sich etwa an einem schönen Abend auf die hübsche Bank an der Betteleiche setzt und von diesem Ort aus in das Land schaut, dessen Herz wird reich und wenn es gleich bettelarm ist.

Der Ausblick von hier ist noch köstlicher als der von der Schulmeisterbuche, weil er auch an die ferne Dämmerung der Schwarzwaldhöhen streift und ein gar lebhaftes Geländewellenwogen trifft, das hübsch ausgeglichen, wundersam anspricht.

Zur Linken schreiten die stattlichen Schönbuchausläufer nahe an das Ammertal heran und heben in würdiger Haltung die Kleinodien Hohenentringen und Roseck in die sonnenverklärte Landschaft.

Geradeaus gegen Südosten schwimmt die Wurmlinger Kapelle in wohltuender Seelenruhe über dem Wellengekräusel der Landschaft.

Im Hintergrunde aber steigert sich die Lebhaftigkeit des Landschaftsbildes in der Wucht der Albkette zur Majestät. Wer die meisterhafte Linienführung der Albkette und vor allem die berückende Form mancher Albriesen einmal gründlich betrachten will, der setze sich einige Zeit auf die Bank an der Betteleiche.

Wie ein Wunder, anders kann ich es nicht sagen, zieht es da an seinen Augen vorüber. Die letzten Strahlen der heimkehrenden Sonne, welche in goldenem Geleuchte über den Schwarzwaldhöhen aufjubelt, fallen an die Stirnen der Albberge, und die weiten Dächer der Buchenwälder dort glänzen wie Kupfer.

Aus dem Tannenwald bei Oberndorf rücken schwere Schatten.

Über Tübingen glüht eine Fensterscheibe im Abendsonnenschein.

Die Wiesen im Ammertal legen sich in die kühlen Schatten des Abends.

Die Wurmlinger Kapelle aber spricht das Abendgebet.”

Der Reustener Recycling-Turm

Der Reustener Recycling-Turm

Dorfhistoriker glauben, dass der Turm der Kelterkirche vom Berg stammt

Tagblatt 2004_07_10

Mario Beißwenger

1705 malte der Kartograph Stierlin diesen schematischen Blick auf Reusten. Die Bergkirche hat dabei ein Kirchturmdach ganz ähnlich wie die erst 1760 eingeweihte heutige Kelterkirche im Tal. Schwer zu erkennen – im Falz der Karte – ist ein Wehrturm, dessen Reste wohl erst vor kurzem beseitigt wurden.

1705 malte der Kartograph Stierlin diesen schematischen Blick auf Reusten. Die Bergkirche hat dabei ein Kirchturmdach ganz ähnlich wie die erst 1760 eingeweihte heutige Kelterkirche im Tal. Schwer zu erkennen – im Falz der Karte – ist ein Wehrturm, dessen Reste wohl erst vor kurzem beseitigt wurden.

(Inzwischen wissen wir dass Stierlin eine Karte aus dem Jahr 1605 kopiert hat. )

REUSTEN (bei). Die Kirchengemeinde Reusten macht am Sonntag ihre Hocketse und verabschiedet die langjährige Mesnerin Ursula Bühler. Festbesucher können bei dieser Gelegenheit auch erfahren, woher der Turm der Kirche kommt.

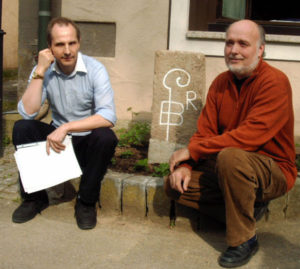

Dass die Kirchengemeinde feiert, nehmen Jürgen Parchem und Roland Fakler zum Anlass, ihre jüngsten Forschungen zur Lokalgeschichte vorzustellen. Die Hobby-Historiker glauben Belege dafür zu haben, dass der Turm der Reustener Kelter-Kirche recycelt ist. Vorher soll er die Kirche auf dem Bergfriedhof geziert haben.

Dann inspizierten die Ortshistoriker zusammen mit Mesnerin Ursula Bühler noch den Dachstuhl. Für Fakler finden sich dort ganz eindeutige Spuren: “Dieser Turm wurde schon mal benutzt.” Zu Zeiten als Baumaterial noch kostbar war, wurden Balken und Mauersteine immer wieder verwendet. Es ist also wahrscheinlich, dass auch die Reustener gespart haben, als die Kirche Ende des 18. Jahrhunderts ins Dorf, in die vorherige Kelter verlegt wurde. Dabei könnten sie auch die Konstruktion übernommen haben.

“Die haben das damals ja gar nicht lesen können”, empört sich Fakler. Damit sich das nicht wiederholt hat er sein Schullatein entstaubt und den Inhalt für heutige Kirchgänger übersetzt.

Und dann entdeckten Fakler und Parchem auch noch einen früheren Wehrturm. Kurz vor dem Abriss! Ihrer Meinung nach steckte der Sockel des Gebäudes in der jüngst abgebrochenen Scheuer in der Altinger Straße. Die Hinweise darauf waren ganz eindeutig. Im älteren Gemäuerteil der Scheuer waren nämlich Schießscharten.

INFO Die Hocketse bei der Reustener Kirche beginnt mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr. Dann wird mit Speisen, Getränken und Spielen für Kinder unterhalten. Wer Geld für eine Versteigerung nach amerikanischer Art mitbringt, hilft zusätzlich die Kasse der Kirchengemeinde aufzubessern, die eine neue WC-Anlage bauen will.

Hobbyforscher präsentieren neues Denkmal

Hobbyforscher präsentieren neues Denkmal

Tagblatt 2004_05_17

Roland Fakler und Jürgen Parchem

Reusten in Ammerbuch hat eine Sehenswürdigkeit mehr. Am Samstag wurde vor dem örtlichen Rathaus ein Denkmal eingeweiht, das Reustens lange Geschichte bezeugt. Der über 500 Jahre alte Grenzstein stand einst im Hartwald, wo er die Grenze zum Nachbarort Altingen markierte. Jürgen Parchem (im Bild hintergrund) und Roland Fakler entdeckten ihn dort und beschlossen, ihn der Dorfgemeinschaft zugänglich zu machen. Gemeinsam mit Christel Halm, der Ortsvorsteherin, präsentierten sie ihn jetzt der Öffentlichkeit. Im Rahmen der Einweihung fand auch die Ausstellungseröffnung zur Reustener Geschichte statt. Dieses Projekt der beiden Hobbyforscher stellt den Ort um 1900 dar. Fotos, Texte und Karten sollen den damaligen Zeitgeist widerspiegeln.Beiden ist es wichtig, dem Klischee der Dorfidylle die historische Realität gegenüberzustellen. Unter anderem können die Besucher sehen, wie Reusten 1907 an das Stromnetz angeschlossen wurde und wie der Ort fließendes Wasser erhielt.ck / Bild:Faden

Nach dem Umzug des Bürgerbüros in die Zehntscheuer, wurde auch der Grenzstein versetzt und steht heute neben dem Backhaus. Fotomontage mit beiden Seiten.

Fantasie schließt die Wissenslücken

Fantasie schließt die Wissenslücken

Den Künstler Roland Fakler und Getränkehändler Jürgen Parchem treibt Reustens Geschichte um

Tagblatt 11.11.2003

Ehemalige Burg Kräheneck

REUSTEN (eaz) In einer Kapelle auf dem Friedhof wurden im Mittelalter kranke Pferde gesund gebetet, auf Burg Kräheneck kam laut Sage Kaiser Barbarossas Oma zur Welt. Kapelle und Burg stehen längst nicht mehr auf dem Reustener Kirchberg, doch der Künstler Roland Fakler und sein Freund Jürgen Parchem suchen nach ihren Spuren. Manchmal widersprechen die beiden dabei der Wissenschaft, manche Wissenslücke wird mit Pinselstrichen geschlossen.

REUSTEN (eaz) In einer Kapelle auf dem Friedhof wurden im Mittelalter kranke Pferde gesund gebetet, auf Burg Kräheneck kam laut Sage Kaiser Barbarossas Oma zur Welt. Kapelle und Burg stehen längst nicht mehr auf dem Reustener Kirchberg, doch der Künstler Roland Fakler und sein Freund Jürgen Parchem suchen nach ihren Spuren. Manchmal widersprechen die beiden dabei der Wissenschaft, manche Wissenslücke wird mit Pinselstrichen geschlossen.

Man schreibt das Jahr 1293, Graf Eberhard von Tübingen steckt in der Finanzmisere. Den Ort Reusten verkauft er deshalb samt allen Höfen und Leuten an das Kloster Bebenhausen. “Da gab es den Abt Friedrich, der war bekannt für seine planmäßige Politik des Besitzerwerbs”, sagt Fakler. Wenn der 50 jährige Künstler erzählt, wird die Reustener Geschichte lebendig. Zwei Mal im Monat treffen sich Fakler und sein Freund Jürgen Parchem und tragen zusammen, worüber sie in den vergangenen Wochen gegrübelt haben: “Ich bin eigentlich Getränkehändler, aber Geschichte hat mich schon immer fasziniert”, sagt Parchem. Die beiden erinnern ein bisschen an Sherlock Holmes und Doktor Watson, leisten Detektivarbeit in Sachen Heimatkunde. Oft vertieft sich das Team in eine riesige Karte von Reusten aus dem Jahr 1830. “Da muss man beim Maßstab immer etwas umrechnen, 1000 Schuh sind etwa 290 Meter und elf Zentimeter auf unserer Karte”, sagt Parchem. Kleindenkmale dokumentieren der Heimatkundler und der Getränkehändler für das Landesdenkmalamt, sie brüten über Inschriften von Gedenksteinen, Feldkreuzen und größerem: “In den 20er Jahren haben Archäologen auf dem Kirchberg gegraben. Wir haben uns mit den Grabungsberichten ausführlich beschäftigt und haben an manchem unsere Zweifel”, sagt Parchem. Auf dem Gelände des heutigen Friedhofs stand früher eine Kapelle. Mit deren Bau haben Mönche des Bebenhauser Klosters um 1300 begonnen. “Ob der Friedhof da schon stand, ist ungewiss; die Friedhofsmauern jedenfalls werden erst ins 16. Jahrhundert datiert”, sagt Fakler.”Die Kapelle war ein Wallfahrtsort für jene, die den heiligen Eligius um Hilfe für ihr krankes Pferd anflehten.” Geweiht war sie dem heiligen Kreuz, weshalb sie auch Heiligkreuz-Kirche hieß. Wie die Kapelle, die der Sankt Stephanuskirche in Poltringen unterstellt war, ausgesehen hat, hat Andreas Kieser, herzoglich württembergischer Kriegsrat, im 17. Jahrhundert, gezeichnet: “Wir wüssten nicht, dass es sonst noch ein Bild gibt,” sagt Fakler. Durch ihre Lage auf dem Reuster Berg war das Gebäude der Witterung stark ausgesetzt. 1753 erging der Befehl, die baufällige Kapelle zu schließen. Die Reustener hatten nun kein Gotteshaus mehr und mussten nach Poltringen in die Clemenskirche. Fakler: “Das gab viel Unmut; die evangelischen Reustener haben sich mit den Poltringer Katholiken geschlagen und wollten wieder eine eigene Kirche im Dorf.” Eine leerstehende Kelter im Ort wurde schließlich zur Kirche umgebaut, man riss die Bergkirche ab und überführte Kreuze, Glocken, Bilder und eine “Königskrone” in die Kelter. “Ob das billiger war, als die alte Kirche zu renovieren, wissen wir nicht”, so Fakler. Auf dem Kirchberg haben die Archäologen seinerzeit Reste von Wällen und Gräben gefunden: Indizien dafür, dass dort im Mittelalter eine Burg gestanden hat. “So ähnlich könnte es mal ausgesehen haben auf der Burg”, sagt Roland Fakler und zeigt auf eines seiner Bilder. “Ein bisschen Fantasie steckt in dem Entwurf aber schon mit drin. Was wir nicht wissen, müssen wir uns eben denken.” Die fünfeckige Hauptburg, die zwischen 1000 und 1200 gestanden haben soll, hat Fakler relativ klein gemalt; mit dem wissenschaftlichen Urteil des Archäologen Gerhard Wein gehen die beiden Hobby-Historiker nicht einig: “Im Forschungsbericht wird behauptet, dass sich hier eine große, herrschaftliche Burg befunden hat. Wir glauben aber nicht an den Mythos vom Hochadel in Reusten”, sagt Parchem. “Viel kleiner als bislang behauptet sei die Burg in Wirklichkeit gewesen, beispielsweise gibt es im Burgareal keine Brunnenanlagen, das widerspricht so dichter herrschaftlicher Konkurrenz zu Tübingen. Ohne Brunnen, ohne Wasser, hätten die eine lange Belagerung gar nicht ausgehalten.” Ein ganzer Kranz derartiger Burganlagen habe seinerzeit das Ammertal gesäumt. Doch wer hat die Burg überhaupt bewohnt? “Unser Problem ist, dass wir keine Quellen haben, die die Burg erwähnen”, sagt Fakler. Darüber wer die Burgherren waren, geben aber zwei Flurnamen und eine Flurkarte aus dem Jahr 1830, die Parchem beim Tübinger Vermessungsamt für 200 Euro erworben hat, Aufschluss: “Auf Krehnoeck” und “Kriegäcker.” Fakler: “Das verweist auf die Herrschaft der Grafen von Cregineck oder Kräheneck, genaueres über die Bewohner der Burg wissen wir aber nicht.” Sagen wie der, dass auf Burg Kräheneck die Großmutter von Friedrich I. Barbarossa geboren wurde, wollen die Hobby-Historiker nicht widersprechen. Barbarossa gehörte dem Adelsgeschlecht der Staufer an, die am Nordrand der Schwäbischen Alb ihren Stammsitz hatten, und war von 1152 bis 1190 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Fakler schmunzelt: “Rein rechnerisch könnte das mit der Oma hinkommen.”

Kleindenkmale in Ammerbuch

Kleindenkmale in Ammerbuch (4): Reusten

2003_08_30 Tagblatt

Hier führt schon lange kein Weg mehr in den Reustener Friedhof. Roland Fakler und Jürgen Parchem haben in Archiven gesucht, bis sie herausfanden, wann der frühere Haupteingang zum Reustener Friedhof (im Bild) zugemauert wurde. Ihrer Meinung nach war es 1890. Auf einem Katasterplan von 1830 ist der Zugang noch an der heute versperrten Stelle, 1841 verzeichnet ein Zeitungsartikel größere Arbeiten am Friedhof. Am Schloss des Friedhofstores finden Eingeweihte das Datum 1890 eingestanzt. Verschlossen wurde der Torbogen auf der dem Dorf zugewandten Mauer auch mit zwei Grabsteinen. Der Linke erinnert an eine Wöchnerin, die samt Kind verstarb, der rechte an einen Pfarrer. “Verziert waren sie mit den für die Romantik typischen Sinnsprüchen”, sagt Parchem. Nur leider kann sie der Betrachter nicht mehr lesen, vor fünf Jahren sei das noch möglich gewesen. Inzwischen schilfert die Sandsteinoberfläche ab. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich auch um die Kleindenkmale zu kümmern, wenn ihre Botschaften überdauern sollen. Die Lokalhistorikcr vermuten, dass in der Torbogenfüllung auch Steine der früher im Friedhof befindlichen Eligius-Kirche stecken. Das um 1300 erstellte Gotteshaus wurde schon 1760 durch die heutige Dorfkirche, eine ehemalige Kelter, ersetzt. Solche Geschichten lassen sich mit kleinen denkmalwürdigen Hinterlassenschaften belegen. Der Reustener Kirchberg ist übersäht mit historischen Spuren, zu denen auch der 1933 einzementierte Fahnenständer gehört, um den die Nazis Sonnwendfeiern zelebrierten. Interessante Kleindenkmale lassen sich auch anderswo entdecken. Im Hardtwald stießen die Hobbyhistoriker nach einem Tipp eines alten Reusteners auf einen Grenzweg. “Allein hätten wir den nie gefunden”, sagt Fakler. Wo der Weg verläuft, verraten sie nicht: er muss erst noch erfasst werden.

Hier führt schon lange kein Weg mehr in den Reustener Friedhof. Roland Fakler und Jürgen Parchem haben in Archiven gesucht, bis sie herausfanden, wann der frühere Haupteingang zum Reustener Friedhof (im Bild) zugemauert wurde. Ihrer Meinung nach war es 1890. Auf einem Katasterplan von 1830 ist der Zugang noch an der heute versperrten Stelle, 1841 verzeichnet ein Zeitungsartikel größere Arbeiten am Friedhof. Am Schloss des Friedhofstores finden Eingeweihte das Datum 1890 eingestanzt. Verschlossen wurde der Torbogen auf der dem Dorf zugewandten Mauer auch mit zwei Grabsteinen. Der Linke erinnert an eine Wöchnerin, die samt Kind verstarb, der rechte an einen Pfarrer. “Verziert waren sie mit den für die Romantik typischen Sinnsprüchen”, sagt Parchem. Nur leider kann sie der Betrachter nicht mehr lesen, vor fünf Jahren sei das noch möglich gewesen. Inzwischen schilfert die Sandsteinoberfläche ab. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich auch um die Kleindenkmale zu kümmern, wenn ihre Botschaften überdauern sollen. Die Lokalhistorikcr vermuten, dass in der Torbogenfüllung auch Steine der früher im Friedhof befindlichen Eligius-Kirche stecken. Das um 1300 erstellte Gotteshaus wurde schon 1760 durch die heutige Dorfkirche, eine ehemalige Kelter, ersetzt. Solche Geschichten lassen sich mit kleinen denkmalwürdigen Hinterlassenschaften belegen. Der Reustener Kirchberg ist übersäht mit historischen Spuren, zu denen auch der 1933 einzementierte Fahnenständer gehört, um den die Nazis Sonnwendfeiern zelebrierten. Interessante Kleindenkmale lassen sich auch anderswo entdecken. Im Hardtwald stießen die Hobbyhistoriker nach einem Tipp eines alten Reusteners auf einen Grenzweg. “Allein hätten wir den nie gefunden”, sagt Fakler. Wo der Weg verläuft, verraten sie nicht: er muss erst noch erfasst werden.

INFO Wer bei der Ammerbuch weiten Erfassung von Kleindenkmalen mitmachen will und von weiteren historisch interessanten Objekten auf Reustener Markung weiß, kann das Roland Fakler oder Jürgen Parchem mitteilen.

Ein Plätzchen zum Verweilen – das war auch früher so: Bank an der Betteleiche in Reusten GB-Foto: Holom

Ein Plätzchen zum Verweilen – das war auch früher so: Bank an der Betteleiche in Reusten GB-Foto: Holom