Showing posts from: März 2024

Finsteres Mittelalter

Finsteres Mittelalter

Warum war das Mittelalter 500 – 1500 finster?

Ausrichtung des Lebens auf das Jenseits.

Absolute Vorherrschaft der katholischen Kirche.

Hierarchische Gesellschaftsordnung.

Verachtung antiker Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Analphabetentum, nur christliche Kaderschulen.

Rechtlosigkeit: Willkürherrschaft von Adel und Geistlichkeit. Armut, Krankheit, Seuchen, Hilflose Medizin.

Kriege: Abwehrkämpfe gegen Hunnen, Ungarn Wikinger. Raub- und Eroberungskriege Karl d. Gr.

Bürgerkriege Ludwig der Fromme gegen seine Söhne; Endlose Fehden der Adelsgeschlechter um Macht, Güter, Einfluss. Kampf zwischen Papst und Kaiser; Gegenpäpste, Gegenkaiser.

Grausame Strafen; Aberglaube; Unwissenheit, Höllen- und Endzeitängste

Inquisition: Verfolgung von Heiden, Juden und Ketzern

Bauernaufstände.

Finster war das Mittelalter vor allem für die rechtlosen und ausgebeuteten Bauern, zu denen über 90 % der Bevölkerung zählten. Im Mittelalter gab es keine Trennung von Religion und Staat. Alle waren Opfer kirchlicher Indoktrination. Auch die Herrscher waren im Spätmittelalter oft abhängig von der Geistlichkeit und hatten mit Absetzung und (Bann) Kirchenstrafen zu rechnen, wenn sie die Weisungen der Kirche nicht ausführten. Der Kampf zwischen Papst und Kaiser zerrüttete das Abendland; es gab Gegenpäpste und Gegenkaiser. Zu den verhängnisvollsten Ideen des Abendlandes gehörte die Idee des “Königtums von Gottes Gnaden”. Mit der Magna Charta von 1215 und den zwölf Artikeln von Memmingen 1524, haben sich die Adligen bzw. die Bauern Teile der Rechte zurückgeholt, die die Kirche einem christlichen König zugesprochen hat, indem sie ihn zu einem absolutistischen König von Gottes Gnaden erklärt hat.

Die Kirche war verantwortlich für den Geist der Zeit. Wer anders hätte den Geist des Mittelalters prägen können als die geistigen Führer der allmächtigen katholischen Kirche, die Evangelisten, Paulus, die Kirchenlehrer und Kirchenväter, die Päpste und Kaiser, die letztlich von dieser Kirche erzogen, geprägt und von ihr abhängig waren. Andersdenkende wurden seit dem Erlass “Cunctos Populos” von Kaiser Theodosios I. 380 und seinen Nachfolgern, Konstantius I. und II., Theodosius II., Gratian, Honorius, Justinian …verfolgt und vernichtet, die Heiden, die Juden, die Ketzer.

Es ist klar, dass das Mittelalter für die privilegierten Stände, Adel und Geistlichkeit, weniger finster war. Sie hatten schließlich herausragende Privilegien. Für die Kolonialherren war die Kolonialzeit auch nicht so finster wie für die Sklaven. Burgen dienten vor allem dem Schutz der Herren vor dem Zorn der ausgebeuteten Bauern. Die Kirchen und Klöster forderten immer mehr Abgaben und sorgten so dafür, dass die ehemals freien germanischen Bauern verarmten und in Leibeigenschaft gerieten. Deswegen waren diese Burgen und Klöster auch Ziel der Zerstörung während des Bauernkrieges 1524/1525

Warum war das Mittelalter finster? Das Leben wurde auf das Jenseits ausgerichtet. Es ging nicht darum, im Diesseits heimisch zu werden und das Leben zu genießen, sondern durch Buße, Gebete und Abgaben Trost für ein schweres Leben und Hoffnung in einem versprochenen Jenseits zu finden.

Kirche und Adel verteidigten ihre Privilegien und ihre Vorherrschaft. Die Gesellschaft war streng hierarchisch gegliedert. Niemand durfte diese Ordnung ungestraft infrage stellen. Antike Bildung, Wissenschaft und Kultur benötigte man nicht mehr für das Seelenheil. Analphabetentum begünstigte die Herrschaft der Kirche. Es gab nur katholische Kaderschulen. Das Volk sollte die Bibel nicht lesen können, um somit den Priestern die Auslegung zu überlassen. “Wissenschaftler” wurden geduldet, solange sie die Herrschaftsansprüche der kath. Kirche nicht infrage stellten. Albertus Magnus bezog sein Wissen aus der Antike und aus arabischen Übersetzungen. Er konnte arabisch. Antike Bücher waren in Klosterbibliotheken zwar vorhanden, hatten aber keinen Wert für das Seelenheil im Jenseits. Hildegard von Bingen konnte in Klosterbibliotheken auch auf römische Quellen für ihre Heilpflanzen zurückgreifen.

Wissenschaft im heutigen Sinn konnte es gar nicht geben, weil die schulische Ausbildung fehlte. Es gab aber Autodidakten, die Zugang zu den Klosterbibliotheken hatten, wie Hildegard von Bingen. Kinder wurden in Klosterschulen zu Gläubigen, Untertanen und Priestern erzogen, nicht zu mündigen Bürgern, die diese ungerechte Herrschaft infrage gestellt hätten. Öffentliche Schulen, die nicht der Aufsicht der Kirche unterstanden, gab es kaum.

Der Willkürherrschaft von Adel und Geistlichkeit waren kaum Grenzen gesetzt. Richter straften nach Belieben und die Strafen waren hart und grausam. Erst durch den Aufstand der Bauern und die Memminger Forderungen von 1525 wurden einheitliche Strafen für bestimmte Verbrechen festgelegt. Foltern durfte die weltliche Obrigkeit offiziell vom 14. Jh. bis zur Abschaffung durch Friedrich den Großen 1740.

Es herrschten Armut, Krankheit, Seuchen. Die Medizin, meist basierend auf Quaksalberei, Aberglauben und Gebeten, war hilflos.

Ständige Kriege verwüsteten ganze Landstriche. Nach außen mussten Abwehrkämpfe gegen Hunnen, Ungarn, Wikinger, Türken geführt werden.

Das alemannische Gebiet eroberte der Frankenkönig Chlodwig I. um 500. Nachfolgend wurde es christianisiert. Ein letzter Aufstand des alemannischen Adels wurde von Karlmann im Jahr 746 niedergeschlagen (Blutgericht von Cannstatt), der Adel ausgerottet, der Grundbesitz von den katholischen Franken geraubt. Raub- und Eroberungskriege Karl d. Gr. christanisierten Sachsen und Bayern. Strenge Blutgesetze wurden gegen die Sachsen angewendet. Kein Heide wurde mehr geduldet. Atheisten und Andersgläubige hatten keine Chance in dieser Gesellschaft zu überleben, geschweige denn ein angesehener Teil dieser Gesellschaft zu werden.

Endlose Fehden der Adelsgeschlechter um Macht, Güter, Erbschaften, Einfluss beherrschten diese Zeit. Leidtragende waren meist die Bauern, deren Höfe und Felder von den verschiedenen Parteien geplündert wurden. Nach Niederschlagung des Bauernaufstandes 1525 kamen riesige Güter in Adelsbesitz und blieben dort bis heute z.B. in Oberschwaben, Waldburg – Zeil, wegen der Siege des Bauern – Jörgs 1525.

Auch der beginnende Hexenwahn fällt in diese Epoche (1487 Hexenhammer). Aberglaube, Unwissenheit, Höllen- und Endzeitängste beherrschten die Menschen. Die Inquisition erlebte einen Höhepunkt. Die Kirche heizte die Höllenängste an und schlug durch Ablassverkäufe Kapital daraus.

Könige von Gottes Gnaden

Könige von Gottes Gnaden

Das „Königtum von Gottes Gnaden“ war eine der verhängnisvollsten Ideen der Weltgeschichte, weil sie zur absoluten Herrschaft der Könige und zur Entrechtung des Volkes führte. Die Diktatur des Königs wurde theologisch legitimiert.

Könige, die ihre Legitimität von Gott oder den Göttern ableiteten, gab es schon lange vor dem Christentum in vielen Kulturen, in Ägypten, Babylon, China, Japan, bei den Azteken…im Christentum wurden sie vor allem durch Paulus legitimiert, der sagte, dass alle Obrigkeit von Gott kommt Röm. 13:1. Jeder Widerstand gegen diese Gewalt galt als Widerstand gegen Gott. Damit übernimmt er die augenblicklichen Zustände im römischen Kaiserreich.

Die Idee, dass Herrschaft ihre Legitimität vom Volk erhält, gab es allerdings auch schon in der attischen Demokratie, in der römischen Republik, bei germanischen Stämmen…

Mit Konstantin I. 313 und seinen Nachfolgern hat sich die Idee des Gottesgnadentums dann im christlichen Abendland durchgesetzt. Theologen wie Augustinus legitimierten die Herrschaft der Könige von Gottes Gnaden und die Könige schützten und stützten die Religion. Der erste vom Papst gesalbte König war der Frankenkönig Pippin I. 751. Es entwickelte sich ein enges Bündnis von Religion und Staat. Das Volk wurde dadurch entrechtet und entmachtet. Es wurde in die Position eines unmündigen Kindes heruntergedrückt. Jahrhundertelang wurden nun alle Versuche der Entmündigten, sich Rechte zu verschaffen, unterdrückt. Es kam zu Adelsrevolten, Magna Charta 1215, und Bauernkriegen 1525. Luther bestätigte die absolute Herrschaft des Monarchen, er sei weder absetzbar noch in anderer Weise in seiner Regentschaft zu beschränken. Revolutionen in Amerika 1776, in Frankreich 1779 und 1848 in Deutschland und letztlich ein großer Krieg 1918, begruben diese verhängnisvolle Idee, die in Teilen Europas immer noch viele Anhänger hat. Die Monarchen von Dänemark (protestantisch-episkopal), Liechtenstein (katholisch), Monaco (katholisch), der Niederlande (reformiert) und des Vereinigten Königreichs (anglikanisch-episkopal) führen in ihrem großen Titel bis heute den Zusatz „von Gottes Gnaden“. Ohne Gott kann es auch keine Könige von Gottes Gnaden geben.

Uralte Tradition

Die Begründung der Herrschaft durch Gott oder die Götter hat eine 5000 Jahre alte Tradition

1. Ägyptische Pharaonen

- Bereits ab dem Alten Reich (ca. 2700 v. Chr.) galten Pharaonen als Inkarnationen des Gottes Horus.

- Sie waren Götter auf Erden, Vermittler zwischen Himmel und Erde.

- Nach dem Tod wurden sie mit Osiris gleichgesetzt (Gott der Unterwelt), ihre Nachfolger wieder mit Horus.

- Ihre Herrschaft war also sakral legitimiert – nicht nur göttlich unterstützt, sondern selbst göttlich.

2. Mesopotamien (Sumerer, Akkader, Babylonier)

- Frühere Herrscher wie Sargon von Akkad (ca. 2300 v. Chr.) beanspruchten, von den Göttern auserwählt zu sein.

- König Hammurabi (Babylon, 18. Jh. v. Chr.) ließ sich im berühmten Codex Hammurabi zeigen, wie er das Gesetz direkt vom Gott Schamasch erhält – göttliche Legitimation des Rechts.

- Die Herrschaft war hier eher theokratisch gestützt, weniger Selbstvergöttlichung als in Ägypten.

3. Persisches Großreich (Achämeniden)

- Die persischen Großkönige (ab Kyros dem Großen, ca. 550 v. Chr.) beriefen sich auf die Legitimation durch Ahura Mazda, den höchsten Gott der zoroastrischen Religion.

- Darius I. ließ auf der berühmten Behistun-Inschrift schreiben:

„Durch den Willen Ahura Mazdas bin ich König.“

- Die persischen Könige galten nicht als Götter, aber als von Gott eingesetzte Weltherrscher, mit einem göttlichen Mandat.

Fazit:

Die assyrischen Königsinschriften

Die Idee, dass göttliche Ordnung und weltliche Macht zusammengehören, ist uralt. Ob als Gottkönig (Pharao), von Göttern eingesetzter Richter (Mesopotamien) oder von einem höchsten Gott legitimierter Herrscher (Persien): Diese Vorstellung zieht sich durch fast alle frühen Hochkulturen – lange bevor Rom oder das Christentum existierten.

Die assyrischen Königsinschriften sind ein hervorragendes Beispiel für die Berufung auf göttliche Legitimation in der antiken Welt. Die assyrischen Könige, besonders in der Zeit des Neuen Reiches (9.–7. Jahrhundert v. Chr.), rechtfertigten ihre Herrschaft häufig durch den Bezug auf die Götter und sahen sich als von den Göttern auserwählt, ihre Macht auszuüben und das Reich zu führen.

Wesentliche Merkmale der göttlichen Legitimation in den assyrischen Königsinschriften:

-

Berufung durch die Götter: Assyrische Könige wie Tiglat-Pileser III., Salmanassar III. und Asarhaddon gaben in ihren Inschriften oft an, dass ihre Herrschaft direkt von den Göttern legitimiert wurde. Sie schilderten sich selbst als von den Göttern auserwählte Herrscher, die die göttliche Ordnung auf der Erde wiederherstellen sollten.

-

Ein typisches Beispiel ist die Inschrift von Tiglat-Pileser III., der sich als “von den Göttern des Himmels und der Erde” erwählt bezeichnet. Diese Art der Darstellung legte nahe, dass der König nicht nur durch die Menschen, sondern auch durch die höheren Mächte eingesetzt wurde.

-

-

König als “Stellvertreter” der Götter: Der assyrische König war häufig als “Stellvertreter” der Götter auf Erden dargestellt, insbesondere der Gottheit Ashur, die als Hauptgott Assyriens galt. Ashur, der Kriegs- und Staatsgott, war eng mit der assyrischen Königsfamilie verbunden, und der König sah sich als Werkzeug seines Willens.

-

Ein Beispiel aus den Inschriften von Asarhaddon: „Ashur hat mich erwählt, um dieses Land zu regieren. Er hat mir den Thron gegeben.“ Diese Darstellung betont die Rolle des Königs als göttlich legitimierten Herrscher, der nicht nur für den weltlichen Bereich, sondern auch für das religiöse Wohl des Reiches verantwortlich ist.

-

-

Krieg als göttliche Aufgabe: In vielen assyrischen Inschriften wird der Krieg als göttlich legitimierte Handlung dargestellt. Der König führt Kriege nicht aus persönlichen oder politischen Gründen, sondern als eine göttliche Mission, die das Wohl des Reiches sichert und die Feinde der Götter bestraft. Der Assyrische König wird dabei häufig als Werkzeug des Zorns der Götter dargestellt, besonders in Bezug auf die Bestrafung von Rebellen oder feindlichen Völkern.

-

Ein Beispiel ist die Darstellung von Tiglat-Pileser III., der seine Kriegszüge als göttliche Strafe für die Ungläubigen und als Teil eines göttlichen Plans beschreibt, das Reich zu erweitern und zu stärken.

-

-

Verehrung des Königs durch die Bevölkerung: In den Inschriften wird der König oft als oberster Priester beschrieben, der religiöse Rituale durchführt und die Tempel der Götter zu seinem eigenen und zum Wohl des Reiches baut. Der König galt nicht nur als weltlicher Herrscher, sondern auch als spiritueller Führer, der die Verbindung zwischen den Menschen und den Göttern sicherte.

-

Asarhaddon beschreibt in einer seiner Inschriften, wie er Tempel für Ashur und andere Götter errichtet und wie seine militärischen Erfolge durch die göttliche Hilfe ermöglicht wurden.

-

-

Verbindung zu heiligen Riten und Tempelbauten: Der König war auch für die Durchführung von religiösen Zeremonien und den Bau von Tempeln verantwortlich, was ihn nicht nur als weltlichen Herrscher, sondern auch als religiöse Figur darstellte. Diese heiligen Handlungen dienten dazu, die göttliche Legitimation seiner Herrschaft zu sichern und die Götter günstig zu stimmen.

Fazit

In den assyrischen Königsinschriften wird die göttliche Legitimation der Herrschaft oft betont. Die Könige betrachteten sich als von den Göttern ausgewählt und legitimiert, insbesondere durch den Gott Ashur, und sahen ihre Macht als Teil eines göttlichen Plans. Diese Darstellung verstärkte ihre Autorität und festigte ihre Stellung als unverrückbare Herrscher, deren Macht über das Reich sowohl weltlich als auch göttlich sanktioniert war.

In den assyrischen Königsinschriften wird die göttliche Legitimation der Herrschaft häufig durch direkte Bezüge zu den Göttern, insbesondere zum Gott Ashur, dargestellt. Hier sind einige Beispiele, in denen assyrische Könige ihre Herrschaft durch göttliche Legitimation untermauern:

Beispiel 1: Tiglat-Pileser III.

Tiglat-Pileser III. (re. 745–727 v. Chr.) ist ein besonders herausragendes Beispiel für die Betonung der göttlichen Legitimation. In seinen Inschriften schreibt er oft, dass er von den Göttern dazu berufen wurde, das Reich zu führen. Eine typische Stelle ist:

“Ashur, der große Gott, hat mich zu einem mächtigen König erhoben. Er hat mir den Thron gegeben, mich als seinen Vertreter auf Erden eingesetzt und mich dazu berufen, das Land zu regieren.”

— Tiglat-Pileser III., Inschrift aus Kalchu.

Hier wird die direkte göttliche Wahl durch Ashur betont, und der König sieht sich als „Stellvertreter“ des Gottes auf Erden.

Beispiel 2: Salmanassar III.

Salmanassar III. (re. 859–824 v. Chr.) führt ebenfalls in seinen Inschriften an, dass seine Macht und sein Sieg im Krieg von den Göttern gewährt wurden. Ein typisches Zitat:

“Ashur hat mich auserwählt, der König der Welt zu sein. Der große Ashur hat mich zu einem herrlichen Feldherrn gemacht, der die Feinde des Reiches vernichtet und die Macht Assyriens vergrößert.”

— Salmanassar III., Inschrift aus Nimrud.

Auch hier wird der König als von Ashur auserwählt beschrieben, wobei die göttliche Bestimmung seine militärischen Erfolge und Kriege legitimiert.

Beispiel 3: Asarhaddon

Asarhaddon (re. 681–669 v. Chr.) stellt sich oft als der von den Göttern ausgewählte Herrscher dar, der zur Wiederherstellung der Ordnung und zur Erweiterung des Reiches berufen wurde. Eine typische Passage lautet:

“Der große Ashur, der Herr des Himmels und der Erde, hat mich erwählt, das Königreich zu regieren. Er hat mir den Thron gegeben, um das Land zu schützen und die Götter zu ehren. Der Zorn der Götter über die Feinde Assyriens wird durch meine Hand vollstreckt.”

— Asarhaddon, Inschrift aus Ninive.

Hier wird die göttliche Legitimation wieder betont, und der König beschreibt sich als Handlanger der göttlichen Gerechtigkeit, die sich in Kriegen gegen die Feinde des Reiches manifestiert.

Beispiel 4: Sargon II.

Sargon II. (re. 722–705 v. Chr.) behauptet in seinen Inschriften ebenfalls eine göttliche Wahl durch Ashur. Ein Auszug:

“Ashur hat mir den Königstitel verliehen und mich zum Herrscher über Assyrien gemacht. Ich habe das Land unter seine Führung gebracht, und der König von Assyrien ist der von Ashur Begünstigte.”

— Sargon II., Inschrift aus Khorsabad.

Diese Inschrift bezieht sich auf die göttliche Legitimation durch Ashur und unterstreicht die Vorstellung, dass der König durch göttliche Fügung die Macht erlangt hat.

Fazit

In diesen Inschriften ist die göttliche Legitimation der assyrischen Könige eine zentrale Komponente ihrer Herrschaft. Die Könige behaupten, von den Göttern, insbesondere von Ashur, persönlich dazu berufen und auserwählt worden zu sein. Diese göttliche Berufung wird als entscheidend für ihre Autorität und ihre militärischen Erfolge dargestellt. Sie führen ihre Kriege und Regierungsführung als göttliche Aufgabe aus, die den Schutz und die Vergrößerung des Reiches sicherstellt.

Diese Texte dienten nicht nur der religiösen Rechtfertigung, sondern waren auch Propaganda: Sie sollten das Volk, die Eliten und auch die Götter (!) daran erinnern, dass der König göttlich legitimiert war und daher nicht in Frage gestellt werden durfte.

Bei den Römern gab es die göttliche Legitimation der Herrschaft vor Konstantin I.

1. Göttlicher Ursprung und Legitimation bei Augustus

- Augustus (r. 27 v. Chr. – 14 n. Chr.), der erste römische Kaiser, ließ sich als „Divi Filius“ (Sohn des vergöttlichten Julius Caesar) feiern.

- Caesar wurde nach seinem Tod vom Senat offiziell zum Gott erklärt – Augustus präsentierte sich also als Sohn eines Gottes.

- Damit verband er seine Herrschaft mit göttlicher Abstammung und kosmischer Ordnung.

2. Kaiserkult (Imperialer Kult)

- Bereits seit Augustus wurde in den Provinzen ein Kaiserkult entwickelt: Der Kaiser wurde als göttliches Wesen verehrt, man opferte ihm, baute Tempel usw.

- Dieser Kult diente sowohl der religiösen Verehrung als auch der politischen Stabilisierung des Reichs.

3. Göttliche Attribute und Titel

- Viele Kaiser trugen Titel wie „Pontifex Maximus“ (oberster Priester), was ihre Rolle als religiöse Führer unterstrich.

- Manche ließen sich bereits zu Lebzeiten als Götter verehren – z. B. Caligula, der sich für einen Gott hielt, oder Domitian, der als „Dominus et Deus“ (Herr und Gott) angesprochen werden wollte.

Fazit:

Die Idee, dass Herrscher ihre Macht mit göttlicher Legitimation untermauern, ist viel älter als das Christentum. Schon die römischen Kaiser im heidnischen Rom nutzten Religion – sei es durch göttliche Abstammung, eigene Vergöttlichung oder Priesterrollen – um ihre Autorität zu festigen.

Das Christentum hat später nur diese Tradition monotheistisch umgedeutet, indem der Kaiser nun von dem einen Gott eingesetzt wurde, nicht selbst göttlich war.

Christliche Könige von Gottes Gnaden

Die ersten Herrscher des Abendlandes, die ihre Herrschaft ausdrücklich mit Gott legitimierten, waren die christlichen römischen Kaiser ab Konstantin dem Großen sowie später die fränkischen Könige wie Karl der Große.

Hier die wichtigsten Etappen:

1. Konstantin der Große (r. 306–337 n. Chr.)

- Er war der erste römische Kaiser, der das Christentum offiziell unterstützte (Toleranzedikt von Mailand, 313).

- Er verstand sich als von Gott auserwählter Herrscher („Kaiser unter Gott“).

- Er übernahm religiöse Symbole (z. B. das Christusmonogramm) als Herrschaftszeichen.

2. Theodosius I. (r. 379–395)

- Er machte das Christentum 380 zur Staatsreligion des Römischen Reiches.

- Die Verbindung von Thron und Altar wurde weiter gestärkt.

3. Die fränkischen Könige, besonders Karl der Große (r. 768–814)

- Karl wurde im Jahr 800 von Papst Leo III. in Rom zum Kaiser gekrönt – als „Kaiser des römischen Reiches“ mit göttlichem Segen.

- Er verstand sich als weltlicher Arm Gottes auf Erden.

- Daraus entstand die Idee des „Heiligen Römischen Reichs“ mit göttlicher Legitimation.

Fazit:

Die Legitimation von Herrschaft durch Gott begann im Abendland mit den christlichen römischen Kaisern, wurde aber im Mittelalter mit den fränkischen Herrschern wie Karl dem Großen systematisch ausgebaut. Daraus entwickelte sich die mittelalterliche Vorstellung vom Gottesgnadentum („König von Gottes Gnaden“).

Göttliche Legitimation des Herrschers außerhalb Europas

Außerhalb des christlichen Abendlandes gab es viele verschiedene Systeme der göttlichen Legitimation von Herrschern. Diese Systeme variieren stark je nach Kultur, Religion und politischer Struktur. Hier sind einige Beispiele:

- China: In China war die “Himmlische Ordnung” oder der “Mandat des Himmels” (Tianming) ein zentrales Konzept. Der Herrscher wurde als vom Himmel begünstigt betrachtet, aber nur so lange, wie er das Wohl des Volkes sicherstellte. Wenn ein Herrscher versagte oder das Land ins Chaos stürzte, wurde angenommen, dass er das Mandat des Himmels verloren habe und ein neuer Herrscher aus einer anderen Dynastie aufsteigen könnte.

-

Indien: In vielen indischen Königreichen, besonders in der vedischen Tradition, galt der König oder der Herrscher als der “Chakravarti” (der Herrscher des Universums) oder als von den Göttern ausgewählt. In späteren Zeiten war auch das Konzept des “Dharma” wichtig, wonach der Herrscher in Übereinstimmung mit den kosmischen und moralischen Gesetzen regieren musste. Die religiösen und kulturellen Normen legten die göttliche Legitimation nahe, oft durch Rituale und Opfer.

-

Japan: Der japanische Kaiser galt in der Shinto-Tradition als ein direkter Nachfahre der Sonnen-Göttin Amaterasu. Die kaiserliche Familie behauptete eine göttliche Abstammung, und der Kaiser wurde als eine gottähnliche Figur angesehen, die das Land in Harmonie mit den Göttern führte.

-

Mesoamerika (z. B. Azteken und Maya): In den aztekischen und mayanischen Kulturen wurden Herrscher als von den Göttern legitimiert angesehen. Bei den Azteken galt der Kaiser (Huey Tlatoani) als ein Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen und musste verschiedene religiöse Zeremonien und Opferhandlungen durchführen, um das Wohlwollen der Götter zu sichern. Die Maya hatten ähnliche Konzepte, bei denen der Herrscher als göttlich inspiriert galt und religiöse Rituale leiten musste.

-

Islamische Welt: In der islamischen Tradition, insbesondere im frühen Kalifat, wurde die Legitimität der Herrschaft oft durch das Konzept der “Amana” (Verantwortung gegenüber Gott) und durch die Zustimmung der Gemeinschaft (ummah) gestützt. Kalifen und Sultane wurden als von Gott autorisiert betrachtet, um die muslimische Gemeinschaft zu führen. Später entwickelten sich verschiedene theologische Auffassungen der Legitimität, darunter auch dynastische Legitimationen, wie bei den Umayyaden oder Abbasiden.

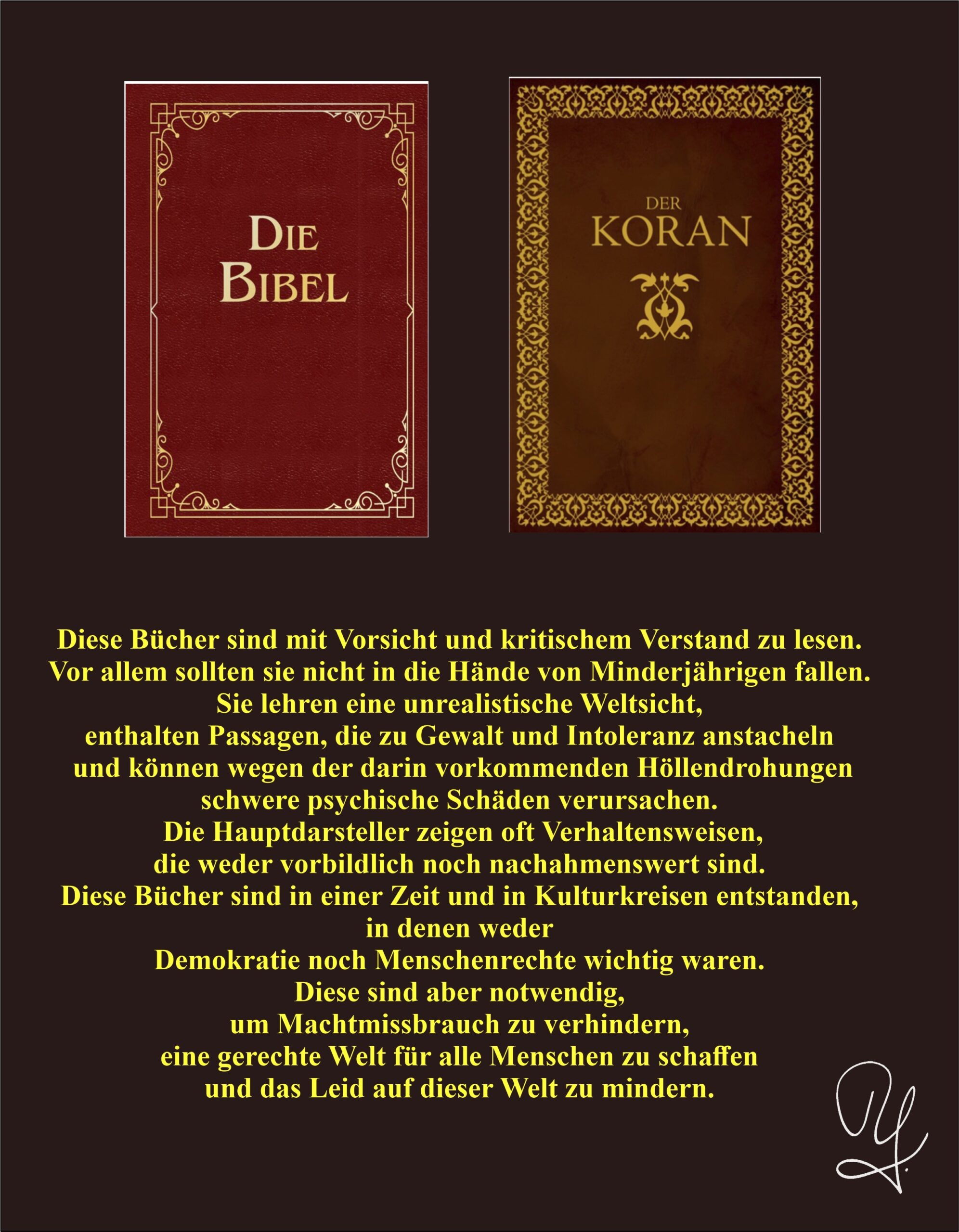

Bibel und Koran

Bibel und Koran

Audio

Diese Bücher sind mit Vorsicht und kritischem Verstand zu lesen. Vor allem sollten sie nicht in die Hände von Minderjährigen fallen. Sie lehren eine unrealistische Weltsicht, enthalten Passagen, die zu Gewalt und Intoleranz anstacheln und können wegen der darin vorkommenden Höllendrohungen schwere psychische Schäden verursachen. Die Hauptdarsteller zeigen oft Verhaltensweisen, die weder vorbildlich noch nachahmenswert sind. Diese Bücher sind in einer Zeit und in Kulturkreisen entstanden, in denen weder Demokratie noch Menschenrechte wichtig waren. Diese sind aber notwendig, um Machtmissbrauch zu verhindern, eine gerechte Welt für alle Menschen zu schaffen und das Leid auf dieser Welt zu mindern.

Es gibt viele heilige Schriften und Bücher in verschiedenen Religionen weltweit, hier sind einige der bekanntesten – neben Bibel (Christentum) und Koran (Islam):

Heilige Texte in anderen Religionen

- Tanach (hebräische Bibel) – Judentum Besteht aus Tora (Weisung), Nevi’im (Propheten) und Ketuvim (Schriften).

- Talmud – Judentum Eine Sammlung rabbinischer Diskussionen über das jüdische Gesetz, Ethik und Tradition.

- Veden – Hinduismus Vier Hauptwerke: Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda.

- Upanishaden – Hinduismus Philosophische Schriften, die die spirituelle Essenz der Veden vertiefen.

- Bhagavad Gita – Hinduismus Teil des Mahabharata, gilt als spirituelle Anleitung und heiliges Buch.

- Avesta – Zoroastrismus Heilige Texte, unter anderem die Gathas, die Zoroasters Lehren enthalten.

- Tao Te Ching – Taoismus Zentrale Schrift von Laozi, wichtiges Werk für Taoistische Philosophie.

- Buch Mormon – Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen) Ergänzung zur Bibel mit eigenen Offenbarungen.

- Aqdas – Bahai-Glaube Zentraler Text der Bahai-Religion, geschrieben von Bahāʾullāh.

Auch die Ägypter, Griechen und Römer hatten schon „heilige“ Texte.

Altes Ägypten:

- Keine „heilige Schrift“ im engeren Sinn, aber viele religiöse Texte:

- Totenbuch: Sammlung von Zaubersprüchen und Anleitungen für das Leben nach dem Tod – war sehr wichtig für das Jenseits.

- Pyramidentexte: Die ältesten religiösen Texte der Welt, in Königsgräbern eingemeißelt.

- Sargtexte: Ähnlich wie Pyramidentexte, aber für Nicht-Könige.

Die Texte waren religiös bedeutsam, aber es gab kein zentrales Buch für alle.

Altes Griechenland:

- Keine heiligen Bücher, aber mythologische und philosophische Schriften:

- Homer (Ilias, Odyssee): Geschichten über Götter und Helden – religiös und kulturell prägend.

- Hesiod (Theogonie): Götterstammbaum – fast schon „mythologisches Lehrbuch“.

- Religiöse Kulte hatten mystische Texte, z. B. in den Eleusinischen Mysterien, aber vieles war geheim.

Die Griechen hatten eine polytheistische Religion ohne Dogma – darum keine heiligen Schriften im engeren Sinn.

Römisches Reich:

- Übernahmen viel von den Griechen.

- Es gab rituelle Texte und Gebetsformeln, z. B. in der Pontifex-Überlieferung, aber nichts wie Bibel oder Koran.

- Die römische Religion war stark auf öffentlichen Kult und Staatsrituale ausgerichtet.

Germanen:

- Keine heiligen Bücher – ihre Religion war mündlich überliefert.

- Später (nach der Christianisierung) wurden die Mythen niedergeschrieben, z. B.:

- Edda (Lieder-Edda und Snorra-Edda): Sammlung nordischer Mythen, Götter- und Heldengeschichten.

Fazit:

- Die Religionen von Ägyptern, Griechen, Römern und Germanen waren rituell, mythisch und mündlich geprägt, aber nicht schriftzentriert wie Buchreligionen (Judentum, Christentum, Islam).

- Es gab wichtige religiöse Texte, aber keine einheitlichen, verbindlichen „heiligen Bücher“ wie später im Monotheismus.

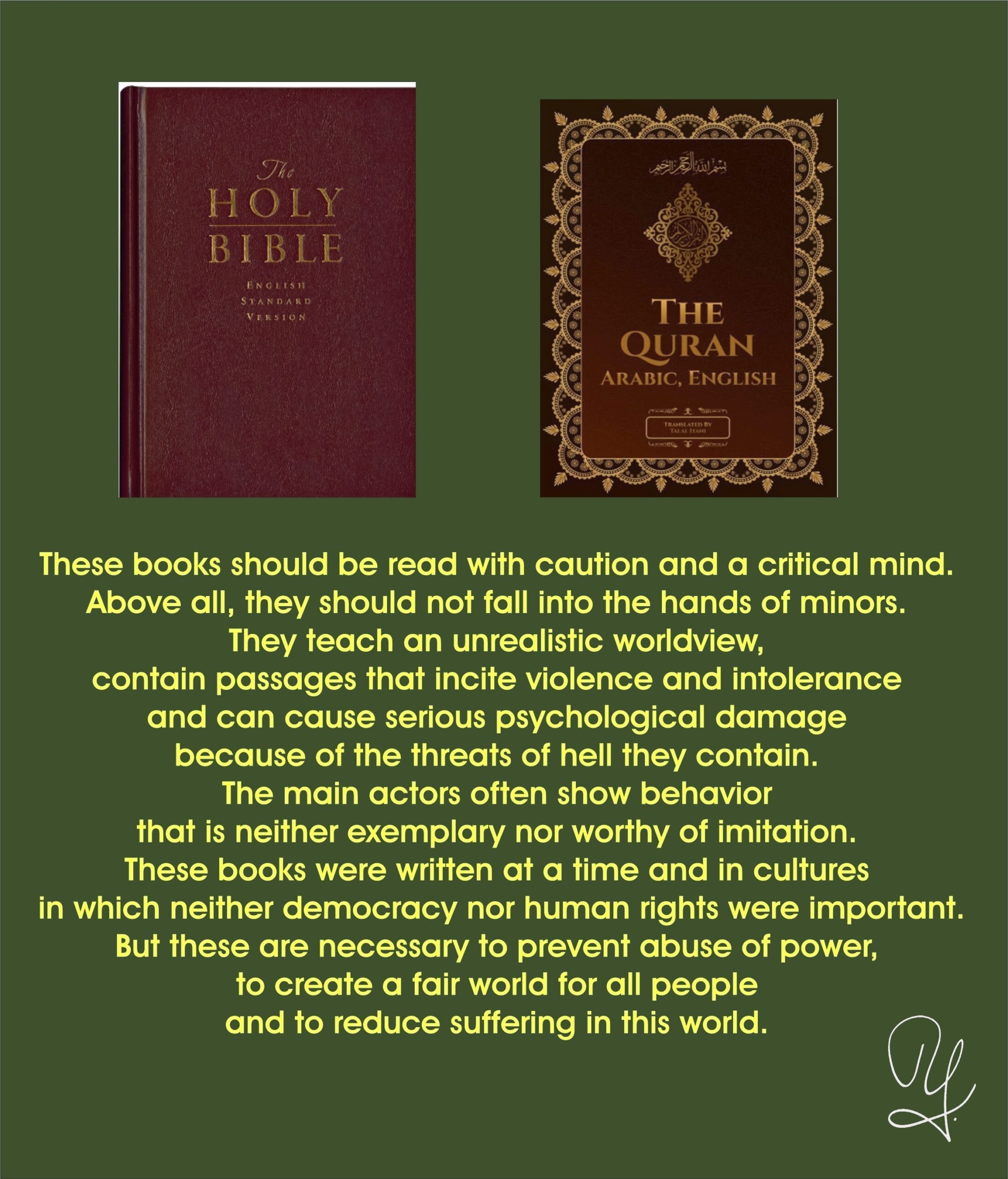

Bible and Quran EN

Bible and Quran: These books should be read cautiously and critically. Above all, they should not fall into the hands of minors. They teach an unrealistic worldview, contain passages that incite violence and intolerance, and can cause severe psychological damage due to the threats of hell they contain. The main characters often display behaviour that is neither exemplary nor worthy of imitation. These books were written in a time and in cultures where neither democracy nor human rights were important. However, these are necessary to prevent the abuse of power, create a just world for all people, and reduce suffering in this world.

There are many holy scriptures and books in various religions around the world. Here are some of the most well-known – besides the Bible (Christianity) and the Quran (Islam):

- Tanakh (Hebrew Bible) – Judaism

- Consists of the Torah (instructions), Nevi’im (prophets), and Ketuvim (writings).

- Talmud – Judaism

- A collection of rabbinic discussions on Jewish law, ethics, and tradition.

- Vedas – Hinduism

- Four main works: Rigveda, Samaveda, Yajurveda, and Atharvaveda.

- Upanishads – Hinduism

- Philosophical writings that expand on the spiritual essence of the Vedas.

- Bhagavad Gita – Hinduism

- Part of the Mahabharata, considered a spiritual guide and holy book.

- Avesta – Zoroastrianism

- Sacred texts, including the Gathas, which contain Zoroastrian teachings.

- Tao Te Ching – Taoism

- The central text of Laozi, is an essential work for Taoist philosophy.

- Book of Mormon – The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons)

- Supplement to the Bible with its revelations.

- Aqdas – Baha’i Faith

- The central text of the Baha’i Faith, written by Baha’ullah.

The Egyptians, Greeks, and Romans also had “sacred” texts.

Ancient Egypt:

- No “holy scripture” in the strict sense, but many religious texts:

Book of the Dead: Collection of spells and instructions for life after death – very important for the afterlife.

Pyramid Texts: The oldest religious texts in the world, carved into royal tombs.

Coffin Texts: Similar to the Pyramid Texts, but for non-kings.

The texts were religiously significant, but there was no central book for everyone.

________________________________________

Ancient Greece:

- No holy books, but mythological and philosophical writings:

Homer (Iliad, Odyssey): Stories about gods and heroes – religiously and culturally influential.

Hesiod (Theogony): Family tree of the gods – almost a “mythological textbook.”

Religious cults had mystical texts, e.g., in the Eleusinian Mysteries, but much was secret.

The Greeks had a polytheistic religion without dogma—hence, no sacred scriptures in the strict sense.

Roman Empire:

- Borrowed much from the Greeks.

- There were ritual texts and prayer formulas, e.g., in the Pontifex tradition, but nothing like the Bible or the Koran.

- Roman religion was strongly focused on public worship and state rituals.

Germanic tribes:

- No holy books – their religion was transmitted orally.

- Later (after Christianization), the myths were written down, e.g.,

o Edda (Song Edda and Snorra Edda): Collection of Nordic myths, stories of gods and heroes.

Conclusion:

- The religions of the Egyptians, Greeks, Romans, and Germanic tribes were ritual, mythical, and oral, but not scripturally centred like book religions (Judaism, Christianity, Islam).

- There were important religious texts, but no uniform, binding “holy books” like those later found in monotheism