Bauernkrieg

Joß Fritz und der Bauernkrieg

Audiodatei

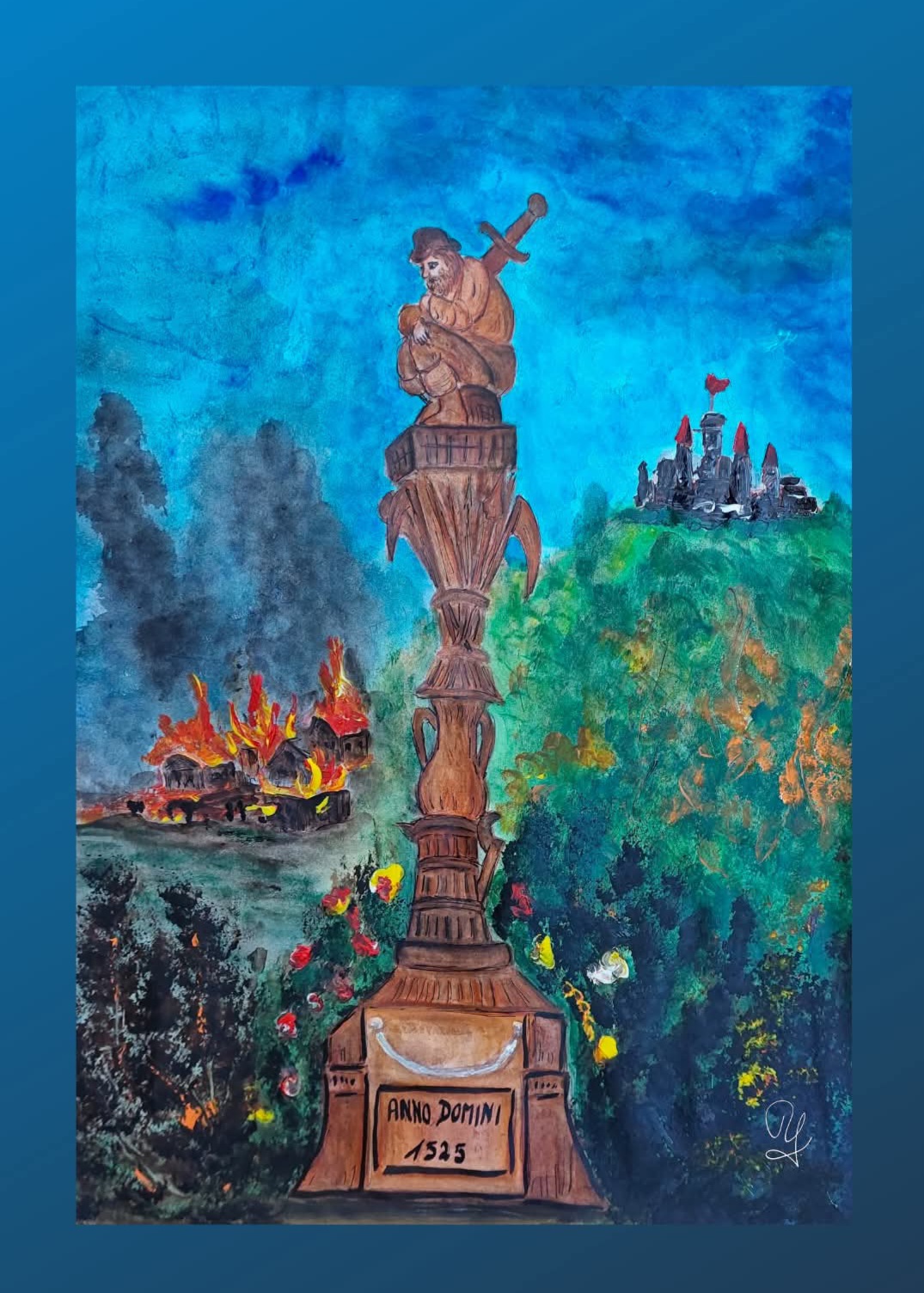

Bilder: Roland Fakler

Oben: Joß Fritz mit der Bundschuhfahne,

Unten: Bauernkriegsdenkmal nach einem Enwurf von Albrecht Dürer.

Siehe auch: Bauernkrieg im Ammertal

Der Bauernkrieg von 1525 war ein massiver Aufstand der Bauern in

Deutschland gegen ihre geistlichen und weltlichen Herren, der durch soziale Ungerechtigkeiten und hohe Abgaben ausgelöst wurde. Viele Bauern beriefen sich auf die Ideen der Reformation, auf die „Freiheit eines Christenmenschen“ und dachten, dass die religiösen Umwälzungen auch soziale Reformen nach sich ziehen würden. Sie stellten in den sogenannten „Zwölf Artikeln von Memmingen“ ihre Forderungen auf, wie die Reduzierung von Abgaben, das Ende der Leibeigenschaft und mehr Mitsprache.

Der Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Mehr als 80000 Bauern kamen ums Leben. Auch auf Seiten der Bauern wurde geplündert und gemordet, nachdem ihre Forderungen abgelehnt worden waren. Der Bauernkrieg scheiterte und die soziale Lage der Bauern verschlechterte sich weiter. Der Krieg zeigte die tiefen sozialen Spannungen der Zeit und hatte nachhaltige Auswirkungen auf die zukünftige deutsche Geschichte. 1848 kam es erneut zur Revolution, aber auch diese scheiterte, bis sich schließlich 1918 die erste demokratische Republik in Deutschland für wenige Jahre, bis 1933, etablieren konnte.

Meine Vorfahren, die alle im südwestdeutschen Raum, um Memmingen herum, beheimatet waren, haben diese Auseinandersetzung vermutlich miterlebt. Welche Rolle sie dabei gespielt haben, kann ich nur ahnen. Sie gehörten zu den Bauern und Handwerkern und damit zu den Ausgebeuteten, zu den Verlierern dieser Geschichte. Immerhin haben sie ihre Gene und ihren Widerstandsgeist gegen ungerechte Herrschaft an mich weitergegeben.

Die Geschichte wurde von den Siegern geschrieben, deswegen halte ich es für meine Pflicht, auch an die zu erinnern, die sie erleiden mussten, im gerechten Kampf um ihre fundamentalen Menschenrechte, die aufgestanden sind, mutig gegen ihr Leid angekämpft haben und dabei oft ihre Gesundheit, ihr Hab und Gut und zig tausendmal Kopf und Kragen verloren haben. Ich bin es meinen Vorfahren schuldig, an das Unrecht zu erinnern, das ihnen von Kirche und Adel widerfahren ist. Ihnen habe ich es letztlich zu verdanken, dass ich heute in einer gerechteren Gesellschaft leben darf.

Die mittelalterliche Feudalherrschaft gründete auf dem mythologischen Glauben, dass ein nicht erkennbares, niemals zur aktuellen Lage sich äußerndes Geistwesen, Gott genannt, eine hierarchische Ordnung für alle Ewigkeit geschaffen habe, in der die einen herrschen und ohne Mühen in Saus und Braus leben konnten und die Bauern dieses Leben in mühseliger Arbeit erwirtschaften mussten. Widerstand gegen diese Ordnung galt als Widerstand gegen Gott und wurde mit grausamen Strafen im Diesseits geahndet, mit dem Verlust aller Güter, mit Folter, mit Einkerkerung, mit Verstümmelung, mit Blendung, mit dem Abhaken der Schwurfinger, mit Verbrennung, mit Vierteilung, mit Hinrichtung durch das Schwert und dazu noch mit angeblichen Höllenstrafen im Jenseits. Luther glaubte, dass auch ein ungerechter König von Gott eingesetzt worden sei. Dabei konnte er sich auf die angesehensten Autoritäten der Kirche, auf Paulus, Papst Gregor I. und Augustinus berufen. Deswegen wandte er sich nach anfänglichem Verständnis für die Forderungen der Bauern gegen sie und rief die Fürsten in seiner Schrift: „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“ zur Niederschlagung des Aufstandes auf.

Friede kann es nur unter einer legitimen und gerechten Regierung geben. Gott ist aber keine vernünftige Basis für eine legitime Herrschaft. Jeder kann diesen Gott zu seinen Gunsten deuten und für seine Zwecke einspannen, denn er hat sich noch nie zu einem Missbrauch geäußert. Mit der Christianisierung Europas sind die ursprünglich freien Bauern ab dem 7. Jahrhundert von der weltlichen und geistlichen Oberschicht immer mehr entrechtet und in tausend Jahren zu unfreien und verarmten Leibeigenen geworden, während die Klöster unsägliche Reichtümer anhäufen konnten. Urkundenfälschungen, Höllendrohungen, Schenkungen für das Seelenheil, Reliquien- und Wunderschwindel waren bewährte Mittel, um den Reichtum der Kirche zu mehren.

Vorrechte sind immer Unrecht. Besonders ungerecht sind sie, wenn sie nicht mit herausragender Leistung, sondern erblich begründet werden. Warum sollte eine Familie das erbliche Recht haben, das Staatsoberhaupt zu stellen? Die tausendjährige Geschichte der „Könige von Gottes Gnaden“, hat gezeigt, dass diese ihre privilegierte Stellung in erster Linie dazu nutzten, sich und die ihren maßlos zu bereichern. „Schurken von Gottes Gnaden“ konnten die Staaten Europas durch ihren verschwendungssüchtigen Lebensstil ausbeuten und terrorisieren. Das gelang umso besser, je unabhängiger sie waren von ihren Untertanen, die sie deswegen auch am liebsten in rechtloser, unmündiger und ungebildeter Stellung hielten. Die Jahrhunderte der Monarchie in Deutschland waren gekennzeichnet von endlosen (Eroberungs-) Kriegen, von (Familien-) Fehden um den Thron, von Erbstreitigkeiten, Vetterles- und Mätressenwirtschaft, von Verschwendungssucht der Herrschenden und Hungersnöten des Volkes, von willkürlichen Verhaftungen und Verfolgungen, von Ausbeutung und Entrechtung der ursprünglich freien germanischen Bauernschaft… bis die Aufklärung diesem Unrechtsstaat mit der Demokratie ein Ende setzte und jedem Bürger Mitsprache und unveräußerliche Rechte zubilligte.

Es ist ganz einfach eine Dummheit, einer Regierung unbeschränkte und unkontrollierte Macht zu bewilligen. Eine Regierung ist rechtmäßig, wenn sie sich auf das Vertrauen der Regierten stützen kann. Sie wird im Rahmen einer Verfassung dazu eingesetzt, für die Freiheit, die Rechte und das Wohlergehen aller Regierten zu sorgen. Sollte sie dem nicht nachkommen, muss sie abgewählt werden können.

Joß Fritz

(um 1470–1525) war einer der deutschen Bauernführer und Rebellen in der Zeit des Spätmittelalters. Er wurde vor allem durch seine führende Rolle in den „Bundschuh-Bewegungen“ bekannt, die im frühen 16. Jahrhundert in Südwestdeutschland die geistigen Grundlagen für die nachfolgende Serie von Bauernaufständen auslösten. Joß Fritz stammte vermutlich aus Untergrombach, einem Dorf in Baden (heutiger Teil von Bruchsal). Er war selbst Bauer, später Landsknecht und stand in engem Kontakt zu den unterdrückten ländlichen Schichten. Er konnte lesen und schreiben. Fritz wurde zum Anführer mehrerer Verschwörungen des „Bundschuhs“. Die Bundschuh-Bewegung hatte ihren Namen von dem Zeichen eines einfachen Bauernschuhs, der als Symbol für die Freiheit und den Widerstand gegen die Feudalherrschaft stand.

Seine Forderungen waren:

- Befreiung von der Leibeigenschaft

- Niedrigere Abgaben und Steuern

- Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Gesetz

- Freie Wahl der Pfarrer

- Aufhebung der Zölle und Frondienste

- Einsetzung eines gerechten Königs

- Wiederherstellung der alten Rechte und Freiheiten

- Fürstliche Söldnerheere sollten durch ein Volksheer des Reiches ersetzt werden.

Auch wenn die Bundschuh- Bewegung letztlich scheiterte, waren ihre Forderungen wichtige Grundlage für die späteren sozialen und politischen Reformen im Heiligen Römischen Reich.

Die Bauern wollten ihre Forderungen mit der Bibel begründen. Mit der Bibel lässt sich aber alles rechtfertigen und sein Gegenteil. Da steht Hü und Hott nebeneinander. Man kann die Sklaverei ebenso begründen, wie die Freiheit eines Christenmenschen, die Ausbeutung, „wer hat, dem soll gegeben werden“, wie die Verdammung des Reichtums, „eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich“, die Herrschaft der „Könige von Gottes Gnaden“ ebenso wie die Gleichheit aller Menschen, die Feindesliebe, wie die Rachsucht und den Krieg.

Joß Fritz organisierte mehrere Aufstände, darunter den bekanntesten im Jahr 1513 in der Region um Freiburg im Breisgau. Diese Aufstände wurden jedoch verraten und rasch niedergeschlagen, die Teilnehmer, wenn sie entdeckt wurden, gefoltert, verstümmelt und hingerichtet. Joß Fritz selbst konnte wiederholt der Gefangennahme entkommen und war für die Obrigkeit nicht zu fassen. Über den Tod von Joß Fritz gibt es keine genauen Informationen. Er starb wahrscheinlich um 1525 in der Schweiz, kurz vor oder während des Deutschen Bauernkrieges.

Seit der Aufklärung haben sich in Europa mehr und mehr humanistische Werte, die Demokratie und die Menschenrechte als vernünftige Grundlage für das Zusammenleben in einem Staat und als Voraussetzung für den Frieden in der Welt bewährt und durchgesetzt. Diese Werte, die immer wieder durch autoritäre Ideologien gefährdet sind, gilt es heute zu verteidigen.

Weitere Helden des Bauernaufstandes waren:

Hans Böhm, Hans Behem, Pauker von Niklashausen (* um 1458 in Helmstadt; † 1476 in Würzburg verbrannt). Er verkündete die soziale Gleichheit der Menschen, Gemeineigentum und Gottes Strafgericht über die Eitelkeit und unersättliche Gier der Fürsten und hohen Geistlichkeit. Auf Befehl des Würzburger Fürstbischofs Rudolf II. von Scherenberg wurde Hans Böhm verhaftet, im Schnellverfahren als Ketzer zum Tode verurteilt und 1476 in Würzburg auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Wegen seiner Gefangennahme kam es unter der fränkischen Landbevölkerung zu einem kurzzeitigen, spontanen Massenprotest.

Jerg Ratgeb; * um 1480 in Schwäbisch Gmünd; † 1526 in Pforzheim gevierteilt; war ein süddeutscher Maler und einer der Bauernführer im Deutschen Bauernkrieg.

Dem Bildschnitzer Tilmann Riemenscheider, der wie Albrecht Dürer die Anliegen der Bauern vertrat, wurden bei der Folter die Finger gebrochen.

Thomas Müntzer (circa 1483–1525) war ein deutscher Theologe, Reformator und Anführer der Bauernkriege.

Während der Bauernkriege führte Müntzer die Aufständischen in Sachsen an und rief zur Rebellion gegen die feudalen Herren auf. Nach der Niederlage der Aufständischen in der Schlacht bei Frankenhausen 1525 wurde er gefangen genommen und enthauptet.

Sebastian Lotzer um 1490 in Horb am Neckar; † nach 1525 war ein deutscher Kürschner, Laientheologe sowie reformatorischer und politischer Schriftsteller. Er verfasste die 12 Artikel von Memmingen. Tod unbekannt in der Schweiz?

Balthasar Hubmaier (ca. 1480–1528) war eine bedeutende Persönlichkeit der radikalen Reformation und einer der führenden Theologen der Täuferbewegung. Ursprünglich war er katholischer Priester und Theologe, bevor er sich der Reformation anschloss. Zunächst arbeitete er mit Ulrich Zwingli in Zürich zusammen, distanzierte sich aber später von ihm, insbesondere wegen der Frage der Glaubenstaufe.

Wichtige Überzeugungen und Lehren:

- Glaubenstaufe: Hubmaier lehnte die Kindertaufe ab und betonte, dass die Taufe nur Menschen gespendet werden sollte, die sich bewusst für Christus entschieden haben.

- Religionsfreiheit: Er war einer der frühesten Verfechter der Gewissensfreiheit und vertrat die Auffassung, dass Glaube nicht erzwungen werden darf („Die Wahrheit ist untödlich“).

- Gewaltfrage: Im Gegensatz zu vielen anderen Täufern war Hubmaier nicht strikter Pazifist und befürwortete unter bestimmten Umständen das Recht auf Selbstverteidigung.

Verfolgung und Märtyrertod:

1528 wurde Hubmaier von katholischen Behörden verhaftet, gefoltert und schließlich in Wien auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Drei Tage später wurde seine Frau Elisabeth in der Donau ertränkt.

Im Deutschen Bauernkrieg (1524–1526) hatten die aufständischen Bauern mehrere bedeutende Anführer. Diese Führer kamen aus unterschiedlichen sozialen Schichten – von einfachen Bauern über Handwerker bis hin zu radikalen Predigern. Hier sind die wichtigsten:

1. Thomas Müntzer (um 1489–1525)

2. Florian Geyer (um 1490–1525)

- Adeliger Ritter, der sich den Bauern anschloss

- Führer des Schwarzen Haufens in Franken

- Kämpfte für die Bauern gegen den Adel und das Reichsheer

- Wurde 1525 ermordet

3. Wendel Hipler (gest. 1526)

- Ehemaliger Kanzler der Grafen von Hohenlohe

- Politischer Kopf der Bauernbewegung in Franken

- Versuchte, die Bauern zu organisieren und mit Städten zu verbünden

4. Michael Gaismair (1490–1532)

- Tiroler Revolutionär und Organisator eines Bauernstaats

- Wollte eine radikale soziale Reform durchsetzen

- Nach der Niederschlagung des Aufstands in Tirol 1526 floh er nach Italien

- 1532 in Padua ermordet

5. Hans Müller von Bulgenbach (gest. 1525)

- Anführer des Bauernaufstands im Schwarzwald

- Organisierte Bauernheere in Südwestdeutschland

- Wurde nach der Niederlage des Bauernkriegs hingerichtet

6. Jäcklein Rohrbach (gest. 1525)

- Führer der Bauern in der Pfalz und dem Odenwald

- Verantwortlich für das Massaker an adligen Gefangenen in Weinsberg (1525)

- Nach der Niederlage lebendig verbrannt

Matern Feuerbacher (* um 1484/1485; † vor 1567) war ein Anführer der Bauern im Bauernkrieg.

Matern Feuerbacher wurde vor der Schlacht bei Böblingen durch den Ritter Schenk von Winterstetten ersetzt, der eine militärische Lösung anstrebte.[1] Nachdem das Bauernheer am 12. Mai 1525 bei Böblingen trotz großer Überzahl eine verheerende Niederlage erlitten hatte, flüchtete er nach Süden, wo er zwei Jahre später in Rottweil verhaftet wurde. Vor Gericht setzten sich jene Fürsten, die er verschont hatte, für ihn ein. Schließlich wurde er mangels Beweisen freigesprochen, und er durfte in die Schweiz ausreisen. Seine Familie folgte ihm 1530 nach Zürich.

Leonhard Schwarz, geboren in Dagersheim, heute Teil von Böblingen. Versammelte die Bauern im Gäu, plünderte die Klöster Bebenhausen und Hirsau. Verbrannte einige Burgen und Adelssitze. Sein Schicksal nach der Schlacht von Böblingen am 12.Mai 1525 ist unbekannt.

Thomas Maier († 1525 in Tübingen) war ab April 1525 Anführer des Bauernaufstandes auf dem Vogelsberg in 24-Höfe, heute Gemeinde Loßburg in Baden-Württemberg. Thomas Maier wurde auf der Flucht im Zinsbachtal bei Pfalzgrafenweiler gefangen genommen, nach Tübingen gebracht, verurteilt und schließlich enthauptet. In Tübingen erinnert heute die Thomas-Mayer Straße an ihn.

Diese Männer waren die wichtigsten Anführer des Bauernkriegs, aber es gab viele weitere regionale Anführer. Trotz anfänglicher Erfolge waren die Bauern letztendlich unterlegen, da sie schlechter bewaffnet und organisiert waren als die Fürstenheere.

Die Schreibtischtäter, die die Herrschaft der Fürsten und Theologen gerechtertigt haben

Martin Luther: „Ein Christ hat nicht zu rechten und zu fechten, sondern Unrecht zu leiden und das Übel zu dulden“ stammt aus Martin Luthers Schrift „Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben“ aus dem Jahr 1525.

Auch der württembergische Theologe Johannes Brenz hat wie Martin Luther die Herrschaft der Fürsten gerechtfertigt.

“Allerdings kommt er ebenfalls zu einer Ablehnung des Bauernaufstands. Wer Gott als höchste Autorität anerkenne, müsse der weltlichen Obrigkeit gehorchen. Zwar sei der Aufruhr bedingt durch das Fehlverhalten der Obrigkeit und einige Forderungen der Bauern seien durchaus berechtigt, doch der Untertan schulde der von Gott eingesetzten Obrigkeit prinzipiell Gehorsam, auch wenn er unter ihr leide. Der Christ könne nur mit fleißigem, ernstlichen Gebet gegen Gott und mit willigern Gehorsam um eine gerechte Obrigkeit bitten.” Brenz Aus der Bauernkrieg von Ulrich Maier S.103

Die Schurken

Der Bauernjörg war der Spitzname von Georg III. Truchsess von Waldburg (1488–1531), einem schwäbischen Adeligen und Heerführer, der besonders für seine brutale Niederschlagung des Deutschen Bauernkriegs (1524–1526) bekannt wurde.

Als oberster Feldhauptmann des Schwäbischen Bundes führte er zahlreiche Kämpfe gegen die aufständischen Bauern an. Er war maßgeblich an der blutigen Zerschlagung der Bauernhaufen beteiligt, unter anderem bei der Schlacht bei Böblingen (1525), in der Tausende von Bauern getötet wurden. Wegen seiner rücksichtslosen Härte erhielt er den Beinamen “Bauernjörg”.

Sein Vorgehen trug dazu bei, den Bauernkrieg zu beenden, allerdings um den Preis massiver Repressionen gegen die Bauernschaft. Nach dem Krieg setzte er seine Karriere als Diplomat und Berater des Kaisers Karl V. fort.

Finanziell unterstützt wurde der Bauernjörg von Jakob Fugger, der das Geld für die Bezahlung von 4000 Landsknechten vorschießt.

Im Deutschen Bauernkrieg (1524–1526) stand die sogenannte Fürstenpartei aus dem Adel und Klerus gegen die aufständischen Bauern. Zu den wichtigsten Anführern und Unterstützern der Fürsten gehörten:

1. Georg III. Truchsess von Waldburg („Bauernjörg“)

- Oberster Feldhauptmann des Schwäbischen Bundes

- Führte die entscheidenden Siege gegen die Bauern, z. B. bei der Schlacht bei Böblingen (1525)

- Bekannt für seine harte und brutale Niederschlagung des Aufstands

2. Philipp I. von Hessen („der Großmütige“)

- Landgraf von Hessen

- Führte Truppen gegen die Bauern in Thüringen und Franken

- Besiegte Thomas Müntzers Bauernheer in der Schlacht bei Frankenhausen (1525)

3. Herzog Anton von Lothringen

- Führte ein Heer aus Lothringen, das die Aufständischen im Elsass schlug

4. Erzherzog Ferdinand von Österreich

- Bruder von Kaiser Karl V.

- Wollte seine Herrschaft in Vorderösterreich sichern und unterstützte die Niederschlagung der Bauern

5. Der Schwäbische Bund

- Ein Bündnis aus süddeutschen Fürsten, Städten und Rittern

- Bekämpfte die Bauernheere vor allem in Schwaben und Franken

Neben diesen militärischen Führern unterstützten auch viele Fürstbischöfe und Adelige die Niederschlagung des Aufstands, da sie ihre Herrschaft und Privilegien bedroht sahen. Besonders scharf gegen die Bauern positionierte sich Martin Luther, der in seiner Schrift „Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern“ dazu aufrief, sie mit aller Härte zu bekämpfen.